Ein Unterrichtsentwurf mit dem Gedicht Ich traume von Mehmet Arat

Unterrichtsentwurf: Agnieszka Tokarska, NKJO Radom. Bearbeitung: Ewa

Turkowska

Der Text wurde nicht veröffentlicht. Beim Zitieren geben Sie die Namen der

Autorinnen und die Adresse der Web-Seite an.

Abkürzungen:

SF - Sozialform

FU –

Frontalunterricht

PL – Plenum

GA –

Gruppenarbeit

PA – Partnerarbeit

EA – Einzelarbeit

L – der Lehrer,

die Lehrerin

S, Sch – der Schüler,

die Schüler

LV - Leseverstehen

HV – Hörverstehen

1. Text und Begründung der Textwahl

Ich träume

Mehmet

Arat

Ich träume von

einer Welt

In

der alle leben können ohne Geld

Ohne

Hass ohne Streit

Ich

möchte leben irgendwo

Ohne

Sorgen ohne Not

In

einer sauberen Umwelt

Ohne

Schmutz ohne Dreck

Ich

möchte es erleben

Irgendwo

glücklich zu sein

Dass

ich nicht mehr weinen muss

Ich

möchte leben in einer Gesellschaft

Wo

die Leute zärtlich zueinander sind

Und

die Liebe groß geschrieben wird

Ich

träume von einer Welt

In

der keiner herrscht

Frei

von Unterdrückung

Und

ohne Klassen

Ich

träume davon die Freiheit

Zu

genießen

So

was sie bedeutet

Und

so wie sie ist

Ich

träume davon

Dass

meine Träume einmal Wirklichkeit

Werden

Deshalb habe

ich aufgehört zu träumen

Und

habe die Ärmel aufgekrempelt

Für

die Verwirklichung dieser Träume

Selbst

etwas zu tun

In:

Mummert, Ingrid: Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im

Fremdsprachenunterricht Deutsch. Klett, München 1989, S. 14.

Begründung der Textwahl

Ich habe das Gedicht “ Ich träume“ gewählt, weil ich denke, dass er für

meine Schüler gut geeignet ist. Beim Suchen habe ich daran gedacht, dass

der literarische Text die Neugier bei meinen Schülern wecken soll. Das Gedicht

wird von einem gleichaltrigen Jungen geschrieben, der seine Träume beschreibt.

Die Schüler

besuchen erst die zweite Klasse Lyzeum, aber das ist die erweiterte Gruppe,

deshalb glaube ich, dass solcher literarischer Text geeignet für sie ist. Der

Text entspricht sowohl dem Alter als auch den Bedürfnissen der Schüler. In der

Zeit des Erwachsenwerdens träumt man sehr oft und von vielen Sachen. Politische

und gesellschaftliche Themen gehören zum Alltag der Schüler. Deshalb finde ich

Schwierigkeitsgrad und Thema für die

Schüler angemessen.

Der Umfang des

Textes ist gering. Das Gedicht hat auch einfache, überschaubare Struktur. Es

fehlt die Handlung, aber es lädt zum Nachdenken ein.

Der Wortschatz ist nicht kompliziert, mit guter Vorentlastungsphase gibt es

eine groβe Chance, dass die Lernenden den Text gut verstehen. Es gibt wenige

schwierige grammatische und lexikalische Mittel, die die Arbeit mit dem Text

erschweren könnten.

Der Text bringt auch die landeskundlichen Kenntnisse über das Zielspracheland.

Es wird das Problem der Minderheiten in Deutschland erwähnt. Das Gedicht bietet

Einblick in die gesellschaftliche Realität des fremden Landes. Die heutige Welt

ist eben unruhig, voll von Sorgen und Not, deshalb können sich die Schüler mit

dem Autor identifizieren. Das Gedicht stellt eine realistische Situation, den

Alltag eines jungen Türken in Deutschland, dar. Dieser fremdsprachige Text

bringt etwas, was für das Zielspracheland typisch ist. Es zeigt die

Kindergeneration der Gastarbeiter, die unter Identifikationsproblemen leidet

und mit der deutschen Umwelt nicht zurecht kommen kann. Die Schüler erfahren

etwas über Intoleranz der deutschen Gesellschaft gegenüber Ausländer, die schon

die rechtmäßigen Bürger der BRD sind.

Dank dem Einsatz

der Lyrik im Fremdsprachenunterricht wird die ästhetisch-poetische

Rezeptionsfähigkeit der Schüler entwickelt. Das Gedicht kann sowohl als

Schreibvorlage als auch als Sprechanlass dienen. Die Schüler haben Möglichkeit

zur Meinungsäußerung und Stellungsnahme in erwähntem Problem.

2. Unterrichtsentwurf

Klasse/Gruppe: 2. Klasse mit dem

erweiterten Programm in Deutsch

Schultyp:

allgemein bildendes Lyzeum

Unterrichtsjahr: 2.

Wochenstundenzahl: 5 pro Woche

Schülerzahl: 14

Sitzordnung: fünf Tische nebeneinander in vier Reihen

Thema: „Ich träume

von einer Welt ...“

GROBZIEL:

Schulung des freien Sprechens und kreativen Schreibens und Vermittlung der

landeskundlichen Informationen über Gastarbeiter in Deutschland

| INTERAKTIONEN |

DIDAKTISCHER

KOMMENTAR |

1.Einstiegsphase

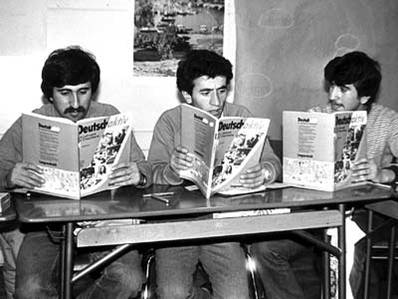

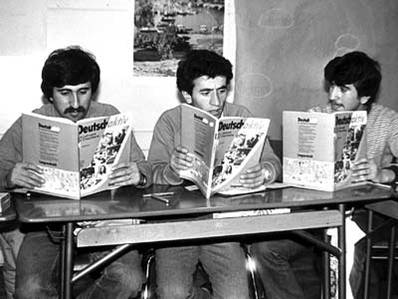

1.Die L. zeigt den Sch. ein Bild (Anlage 1) und fragt, was die Sch. sehen.

Die freiwilligen Sch. antworten. Sie fragt die Sch. nach Alter der Leute, aber

auch nach Ort, wo sie sich befinden, was bedeuten die Bücher, die sie lesen,

u.s.w. Die Sch. vermuten, wer das sein kann. Wenn sie nicht erraten, dann sagt

die L., dass die Leute Gastarbeiter heißen.

2.Den Sch. wird ein kurzer Text ( Anlage 2) über Gastarbeiter vorgegeben.

Sie lesen ihn still und dann stellt die L. die Frage, wer ein Gastarbeiter ist.

Der Begriff wird geklärt. Sie sagt auch, dass die Träume der Gastarbeiter von

neuer Welt am Anfang und während ihres

Aufenthalts in neuem Land anders aussahen. Die S überlegen, wovon die Gastarbeiter

träumten. Dann fragt sie, wovon die Sch. träumen, wie sie sich die Welt

vorstellen.

3.Die L. schreibt an die Tafel den Anfang des Satzes „Ich

träume von einer Welt .....“ und

verteilt an die S Kärtchen

in der Form von Sprechblasen, worauf einige Traume aus dem Gedicht

geschrieben sind:, z.B "ohne Hass", "ohne Streit", "ohne Not", "

Freiheit geniessen" , "saubere Umwelt" u.a. Die Begriffe werden erklärt. Die

S kommen an die Tafel und kleben die Kartchen um den Kern des

Assoziogramms. Dann bekommen die Sch. Kärtchen, die Form der

Sprechblasen haben. Sie

schreiben darauf ihre Traume von einer glucklichen Welt. Wenn die S

Probleme mit dem Wortschatz haben, hilft ihnen die L.

4.Die L. bittet alle an die

Tafel zu kommen und ihre Sprechblasen daran zu kleben. Die Sch. lesen alle Träume still und besprechen

alles kurz. Die Sch. gehen auf ihre Plätze zurück. |

Ziel: Einführung ins Thema, lexikalische Vorentlastung

1.Die L. benutzt zuerst visuelle Hilfe, die

das Bild leistet, um das Verstehen des Themas zu erleichtern. Das Interesse der

Schüler an dem Thema wird geweckt.

2.Den Schülern wird ein kurzer Text

angeboten, der eine besondere Bedeutung hat, weil das Gedicht, das gleich

präsentiert wird, an historische und gesellschaftliche Kontexte gebunden ist.

Dank dessen können die Schüler über im Text angesprochenes Thema schon früher

erfahren.

3.Das Ässoziogramm, das die Schüler erganzen, führt sie

in das Thema ein und leistet lexikalische Hilfe. Die Begriffe kommen direkt aus

dem Gedicht, auf diese Weise werden Wortfeldern vorgegeben, mit denen die

Schüler arbeiten werden.

Die S konnen auch ihre eigenen Träume von der Welt ausdrücken. Der Wortschatz wird erganzt.

|

2. Präsentationsphase

1.Die Sch. bekommen das Gedicht mit Lücken (Anlage

3) zum Ergänzen. Jedes Paar füllt die leeren Stellen aus. Danach präsentieren

manche S ihre Gedichte. Die Lösungen werden verglichen.

2.Die L. liest das Gedicht im Original vor. Die Sch. bekommen den Auftrag, ihre Lösungen zu

überprüfen..

3.Die L. lässt die Sch. das alles unterstreichen, was sie im Gedicht

verstanden haben. Sie fragt, welche Wörter übrig geblieben sind (nicht unterstrichen). Alle

Wörter, die Sch. erwähnen, werden durch Kontextualisierung, Körpersprache oder

Zeichnen an der Tafel erklärt z. B. Hass ist Antonim der Liebe.

Die L. verteilt die letzte

Gedichtsstrophe an die Sch. Sie fragt, was der Autor vorgenommen hat und womit

er aufgehört hat. Die Sch. antworten auf die Frage.

4.Die L. stellt offene

Fragen zum Text um zu überprüfen, ob die Schüler den Text verstanden haben. Die S erkennen, dass man aktiv sein muss, um die Träume zu verwirklichen. |

Ziel: Verstehen des

Textes

1.Den Schülern wird

das Gedicht mit Lücken angeboten, um sie zu zwingen, das Gedicht intensiv zu

lesen, in die Struktur und Bedeutung des Gedichts einzudringen. Die S bekommen

den Text ohne die letzte Strophe, in der sich der Wendepunkt des ganzen Textes

befindet.

2.Indem das Gedicht vorgelesen wird und die Schüler die Lücken

vervollständigen müssen, wird der auditive Lernkanal aktiviert. Das

Hörverstehen wird auch geübt.

3.Die L. lässt die Schüler das Verstandene

unterstreichen, die Sch. markieren unbewusst auch neue Wörter, die sie

nichtgekannt haben, aber sie haben sie aus dem Kontext erschlossen. Diese Semantisierungstechniken

(Kontextualisierung, Körpersprache oder Zeichnen) verursachen, dass die Schüler

nachdenken müssen und nicht nur bloß polnische Übersetzung notieren.

Die letzte

Strophe wird am Ende präsentiert, weil sie ganz anderes Klima hat.

|

3.

Interpretationsphase

1. Die

L. lässt die Sch. das Gedicht kurz schriftlich in der Zielsprache kommentieren.

Das machen sie zu zweit.

Die

Ergebnisse der Arbeit werden von freiwilligen Sch. vorgelesen.

2.Die

L. stellt Hilfsfragen, die Sch beantworten. Sie richtet auch ihre

Aufmerksamkeit auf den Namen des Autors. Sie fragt, ob der Name deutsch ist.

Die Sch. stellen die Vermutungen, woher der Autor kommen könnte. Erraten die

Sch. es nicht, erläutert die L., dass er ein Türke ist und in Deutschland

wohnt. Sie fragt, was er hier macht. Die Sch. stellen Hypothesen und verwenden

dazu Informationen, die sie am Anfang des Unterrichts bekommen haben. Sie

erraten, dass der Autor ein Gastarbeiterkind ist.

3.Die L. fragt, wie sich der Autor die Welt vorstellt, warum träumt er

davon, wie seine Wirklichkeit aussieht, warum beklagt er sich darüber. Die Sch.

geben ihre Vorschläge.

|

Ziel: Erkennen der Gesamtaussage des Textes und Vermittlung der

gesellschaftlichen Situation des Zielsprachelandes.

1.Dank des kurzen spontanen Kommentars nach dem Lesen und Hören des Textes

haben die Schüler Möglichkeit, eigene Eindrücke und Emotionen auszudrücken. Auf

diese Weise können sie ihre wirklichen Meinungen präsentieren. Sie machen das

in schriftlicher Form, um Schweigen der Schüler zu vermeiden, die oft Angst von

lauten Meinungsäußerungen in der Zielsprache haben.

2.Wenn die Schüler die Gesamtaussage des Textes

erkennen, können sie frei sprechen. Die Sch. haben Möglichkeit, monologisches

Sprechen zu üben. Die Sch. verwenden Deutsch zum Mitteilen ihrer Meinung.

|

|

4. Textverarbeitungs- und Übungsphase

Die L. lässt die Sch. das Parallelgedicht schreiben, damit sie eigene

Träume ausdrücken können.

Die fertigen Arbeiten

hängen sie an die Pinwand und vergleichen ihre Texte miteinander. |

Ziel: Entwicklung des

kreativen Schreibens

Die Sch. können kreativ

sein und eigene Vorschläge der Träumrealisierung schriftlich fixieren.

Die Arbeiten der Schüler

werden in Plenum präsentiert, weil die Sch das Bedürfnis haben, ihre Arbeiten

den anderen zu zeigen.

|

3. Anlagen

Anlage 1. Einstiegsbild Gastarbeiter

Quelle: Wagner,

M. (2003), Blidstrecke: Gastarbeiter. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bildstrecke/898/65833/p0/?img=1.1

Anlage 2. Informationen über Gastarbeiter

In Deutschland, Österreich und der Schweiz brauchte man in der 60er

Jahren die Arbeiter. Zuerst kamen nur Männer aus Italien, Spanien, Portugal,

Türkei, Jugoslawien und Griechenland. Sie arbeiteten oft viele Jahre in den

„Gastländern“ und ihre Familien waren in der alten Heimat. Sie wollten nur ein

paar Jahre bleiben, um Geld zu verdienen. Als die Männer Wohnung fanden, kamen

auch die Frauen mit Kindern. Aber sie konnten kein Deutsch. Die Kinder gingen

in die Schulen. Jetzt leben sie in Deutschland und das Land der Eltern kennen

sie nur vom Urlaub.

Bearbeitet nach:

Moment mal 2. Podręcznik do jęz. niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Von Martin Muller. Rea Warszawa, S. 66-67.

Anlage 3. Gedicht mit Lücken zum Ergänzen (ohne die letzte Strophe).

Ich träume

Mehmet Arat

Ich träume von einer

Welt

In der alle leben

können ohne ...........

Ohne ......... ohne

..........

Ich möchte leben

irgendwo

Ohne .............

ohne .........

In einer sauberen

Umwelt

Ohne .............

ohne ..........

Ich möchte es

erleben

Irgendwo glücklich

zu sein

Dass ich nicht mehr

.............. muss

Ich möchte leben in

einer Gesellschaft

Wo die Leute

............. zueinander sind

Und die Liebe groß

geschrieben wird

Ich träume von einer

Welt

In der keiner

herrscht

Frei von

......................

Und ohne

..................

Ich träume davon die

Freiheit

Zu genießen

So was sie bedeutet

Und so wie sie ist

Ich träume davon

Dass meine Träume

einmal Wirklichkeit

Werden

4. Bericht über den Stundenverlauf

Am Anfang habe ich das Bild mit den Gastarbeitern gezeigt, was den Schülern

gefallen hat. Sie waren durch das Bild ermuntert und haben gern auf die

einfachen Fragen zum Bild geantwortet. Sie hatten keine Ahnung, wer das sein

kann. Die Nationalität, die Bücher und andere Merkmale haben sie gut erraten,

aber sie wussten nichts über Gastarbeiter in Deutschland. Deshalb musste ich

diesen Begriff selbst einführen.

Als sie sich mit dem kurzem Text über Gastarbeiter beschäftigten, waren sie

bereit, über sie zu sprechen. Das machte den Schülern Spaß, dass sie schon mehr

über das Thema erfahren haben. Mein Ziel, das Interesse der Schüler an dem

Thema zu wecken, wurde realisiert. Dabei war die Atmosphäre ganz locker und die

Schüler haben sich spontan geäußert.

Es war schwierig, von Gastarbeiter zu Träumen zu kommen. Weil ich alles auf deutsch erklärt habe, und das war

eine längere Aussage, haben die Schüler am Anfang nicht begriffen, worum es mir

geht. Deshalb musste ich das noch einmal wiederholen.

Als ich den Satz „ich Träume von einer Welt....“ und rund herum die

Begriffe an die Tafel geschrieben habe

und wir zusammen die Wörter geklärt haben, hatten die Schüler keine andere Ideen als diese, die an die

Tafel standen und das hat mir nicht gefallen. Niemand entschied sich, etwas

eigenes zu schreiben und das ist schade. Aber danach haben die Schuler schöne

Träume ausgedrückt. Und das war mein Ziel. Sie freuten sich auch darüber, dass

sie ihre bunten Sprechblasen an die Tafel kleben konnten.

Ich habe gesagt, dass ich für sie die Gedichte vorbereitet habe und die

Schüler haben mit Erstaunen geguckt. Eigentlich wollten sie keine Gedichte.

Jetzt war das Klima nicht besonders gut. Ich bemerkte gleich, dass die Schüler

nicht gern mit solchen Texten arbeiten. Aber sie hatten keine andere Wahl, sie

mussten sich mit dem Gedicht vertraut machen. Es war gut, dass ich

Partnerarbeit geplant habe, zum Vervollständigen der Gedichtlücken. Aber die

Ergebnisse der Arbeit haben mich überrascht. Die Schüler haben die leren

Stellen ergänzt, nicht immer alle, aber am meisten deshalb, dass sie nicht alle

Wörter, die sie einsetzen wollten, in Kopf hatten.

Als die Schüler den Auftrag bekommen haben, das Gedicht kurz zu

kommentieren, hatten sie Probleme mit Meinungsäußerungen. Sie wussten

eigentlich nicht, was sie schreiben sollten, oder fürchteten die Stellung zum

Gedicht zu nehmen.

Mit der Interpretation des Gedichts war noch schwieriger, die Schüler

hatten Schwierigkeiten mit freiem Sprechen. Ich musste viele zusätzliche Fragen

stellen, um die Informationen aus ihnen herauszuholen. Ich habe gesehen, dass

sie lieber auf polnisch sprechen wollten, aber einerseits versuchte ich sie zu

zwingen, dass sie sich in der Zielsprache äußern, andererseits würde die

Interpretation bestimmt schneller gehen, wenn sie in der Muttersprache reden

könnten. Aber ich habe festgestellt, dass sie doch eine erweiterte Klasse sind

und sie sollen diese Möglichkeit zu benutzen, eigenes Deutsch zu probieren.

Deshalb wurden die schriftlichen Arbeiten der Schüler zum kreativen

Schreiben in demselben Unterricht nicht präsentiert. Wir haben das erst in

einer Woche realisiert, aber dann hat das schon nicht so großen Spaß gemacht.

Alle Arbeiten wurden mit Pluspunkten belohnt und darüber haben sich die Schüler

gefreut.

Arbeit mit literarischen Texten ist nicht leicht, man muss alles sehr gut

vor dem Unterricht durchdenken. Aber ich finde, dass die Erfahrung mit solchen

Sachen auch sehr wichtige Rolle spielt. Sonst klappt es auch die Stunde mit dem

besten literarischen Text auch nicht. Meinen Unterricht habe ich mir anders

vorgestellt, manches habe ich nicht vorausgesehen, aber die Ziele, die ich mir

gestellt habe, habe ich fast im Ganzen realisiert.

SPIS TRESCI/ INHALT